- アガベを庭に植えてはじめての冬で対策の仕方が分からない

- 地植え株の冬の間の育て方を教えてほしい

- 冬対策で必要なものが知りたい

- 冬にアガベはどうなるの?

本記事はアガベの冬越しについて解説していきます。

アガベは乾燥した暖かい地域が原産地の植物です。でも適切な管理をすれば屋外での冬越しも可能なんですよ。

私はアガベの育成3年目になるので、実際に2回冬越しを経験しています。今のところ地植えしたアガベが駄目になってしまったことはありません。

そんな私が実際にやっている対策も交えながら、地植えアガベの越冬対策を解説していきます。

記事内の対策をすれば絶対大丈夫という保証はできません。

その土地の環境や別の要因によって、植物に影響がでてしまうこともあるためです。

あくまでダメにする確率を下げる対策として参考にしてください。

地植えしているアガベの冬越し対策ってなにをするの?

地植えアガベの冬越しは2つの方法をとる必要があります。

- ビニールなどをかけて雨・霜・雪対策をする

- 掘り起こして鉢管理に切り替える

対策1.ビニールなどをかけて雨・霜・雪対策をする

冬にアガベを枯らしてしまう要因は雨・霜・雪でこれらが直接当たらないように対策します。

一般家庭で出来ることは以下の2つです。

- アガベをトンネル支柱で囲いビニールをかける

- 不織布や寒冷紗でアガベを霜から守る

それぞれ用途は違うため、片方だけより両方やったほうが効果は高いです。

1.アガベをトンネル支柱で囲いビニールをかける

アガベにビニールをかけることで地中の水分量を減らし、水を吸えなくしてアガベを凍りつきづらくする効果を期待できます。

植物は寒くなると細胞壁に凍りづらい成分を増加させて、凍結耐性を向上させます。土に水分があると細胞壁内に取り込まれ、凍結耐性を下げてしまいます。

ビニールで覆い、水分を取り込ませないようにして凍結耐性を上げる手助けをしているんです。

このようなプラスチックでできた「ドーム型苗カバー」というものを被せるだけでも効果はあります。

ちなみに、間違って考えられがちですが、ビニールトンネルには断熱効果はほとんどありません。

むしろ、ビニールトンネル・温室は外気と遮断されているため、放射冷却が緩和されず、気象条件によっては屋外の気温よりも低くなるという現象がおきます。

2.不織布・寒冷紗(かんれいしゃ)でアガベを霜から守る

アガベに不織布(ふしょくふ)や寒冷紗(かんれいしゃ)をかける、最も大きな目的は「霜対策」です。

霜は、晴れた夜間に地面の熱が上空へ逃げていく「放射冷却」によって発生します。

放射冷却が起こると植物の表面温度が外気温より低くなり、空気中の水分が葉の上で凍りついて氷の結晶となります。これが霜の正体であり、アガベの葉を傷める原因になります。

不織布や寒冷紗を一枚かけることで、地面から熱が逃げるのを防ぎ、アガベの表面温度が急激に下がるのを和らげることができます。その結果、霜が降りるのを効果的に防ぐことができます。

また、副次的な効果として、わずかながら保温効果があり、冷たい風から株を守る役割も果たします。

より高い断熱性が必要な場合は、株をプチプチ(緩衝材)で覆った上から不織布をかけると、空気の層が生まれるためさらに効果が高まります。

👇霜凍結に関しての参考記事はこちら

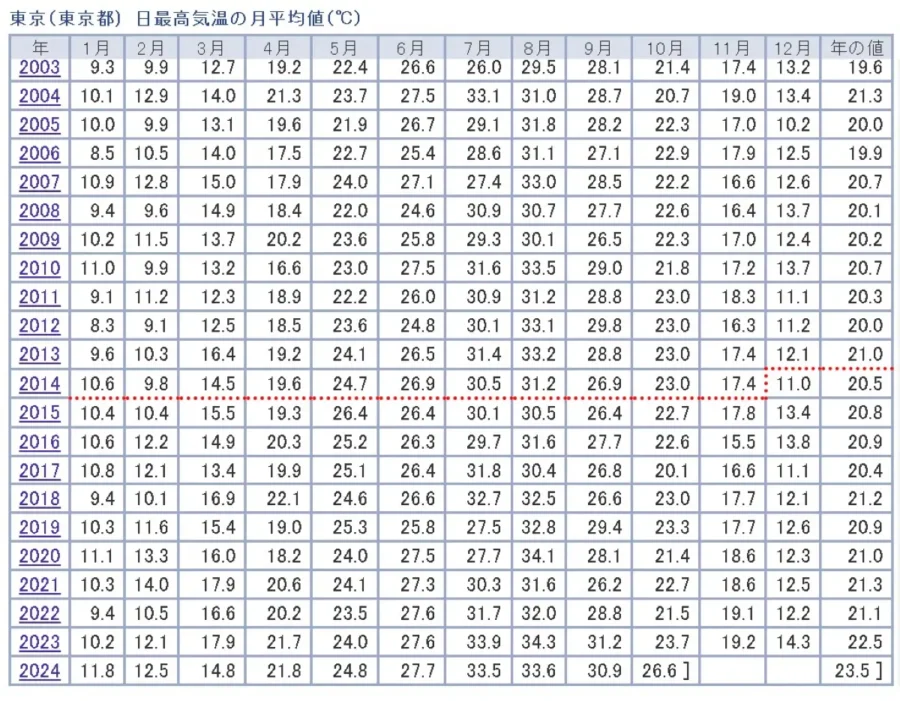

ビニール・不織布をかける時期は10月下旬~11月上旬

ビニールや不織布をかける時期は、最高温度が20℃を下回ってくる10月下旬~11月上旬ごろから考えはじめましょう。

気温は地域によって差がありますので、週間天気予報などをよく確認して判断して下さい。

気温が高くなる時はビニール等を一度外すなどの対応が必要

万が一、ビニールをかけた後に季節外れの気温上昇などが起きた場合は、ビニールを一度外すなどの対策が必要になります。

昨今は急激な気温の変化も多いため、天気予報をよく確認することが大切。

ビニール内は太陽光で温められると高温になり、急激な温度変化によってアガベにダメージを与えることもあります。

覆っていたビニールの一部をめくりあげておくだけでも効果はあるため、空気がこもらないように対処してあげましょう。

対策2.掘り起こして鉢管理に切り替える

アガベの冬越し対策2つ目は、地植えしている株を掘り起こして適切な鉢に植え込むというものです。

掘り起こす時期は、完全に寒くなる前の10月後半くらいにやるのがベスト。

しかし、耐寒性がとても低く屋外での冬越しが厳しい品種は、できるだけ早い時期から掘り起こしたほうが良いですね。

土から抜いたあとの鉢への植え方

地面から掘り起こしたアガベの株は、できるだけ根をいじらずに鉢に植え替えましょう。

理由は、寒くなると成長がさらに鈍化し、根が張りにくくなるためです。

もし根を整理しすぎてしまうと、根の量が少ない状態で冬を迎えることになり、翌春の成長シーズンに悪影響を与えてしまいます。

室内で管理する場合は、虫が発生しにくい無機質の用土を使うのがおすすめです。

冬は土が乾きにくいため、水はけの良い土を選ぶと安心ですね。

また、土から抜いたアガベは根が切れてダメージを受けています。

鉢に植え替えた後は、1週間ほど水やりを控えて、根のダメージを回復させてあげましょう。

鉢上げした後の管理方法

鉢上げ後は1週間ほど経ったら水をあげても大丈夫です。

可能であれば室内で管理し、育成ライトを照射してあげましょう。

用土は乾燥気味がいいです。

水をあげたらサーキュレーターで風を当ててあげて用土が早めに乾くようにしましょう。

鉢に植える以外にも抜き苗のまま冬越しする方法もあります。

詳しくは下記の記事で解説しています!

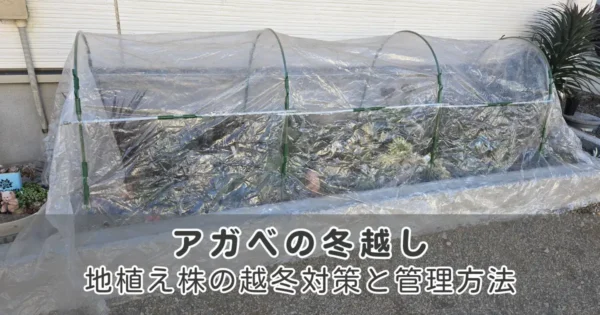

アガベ冬越し対策でビニールトンネルを実際に作ってみる

実際に地植えしているアガベにビニールトンネルを作っていきます。

あくまで筆者のやり方ですので参考程度にして下さいね!

最初はこのトンネル支柱を使用します。

トンネル支柱はビニールトンネルのメインの骨組みになる部分です。

トンネル支柱はトンネルをかける場所の端から位置を決めていきましょう。

トンネル支柱の間隔は、別に用意している直線の支柱が固定できる程度に開けて設置しています。

画像のように、実際に支柱を当てて確認すると間違いありません。

間隔を確認しながらトンネルが必要な場所まで設置できたらトンネル支柱は終了です。

次はトンネル支柱が倒れないように直線の支柱で固定していきます。

固定する理由は、トンネル支柱だけでは倒れてしまってビニールがかけられないからです。

トンネル支柱同士を繋げて固定することで、頑丈なビニールトンネルが作れます。

支柱同士を固定するために、今回は結束バンドを使用します。

支柱同士をクロスして留められる、支柱クリップというものもありますよ。

自分の場合は直線支柱は奥側と手前の2個所取り付けてます。

支柱を固定する位置ですが、少し高めに設置しています。

高めに支柱を取り付けることで、ビニールをまくり上げた時に熱を逃がす空間を広く取ることができるから。

気温が高い日は、ビニールトンネル内は高温になるため側面のビニールをまくり上げられるようにしておく必要があるんです。

熱を逃がす空間を広く取ることで、アガベを蒸れから守ることができます。

たまにアガベを確認する時、見やすいという利点もあります

結束バンドで固定する時、自分は滑り落ちないようにトンネル支柱に事前にバンドを巻いた上に固定しています。

こうすることで直線の支柱がずれ落ちることを防ぎます。

結束バンドを留めたら、先端を通したヘッドの余分な部分は切り取ってトンネルの内側に回し入れておきましょう。

結束バンドのヘッドが外側に出ているとビニールに穴が空く可能性があります

画像の完成形のように直線支柱を使って、トンネル支柱を連結していきましょう。

連結することでよりビニールトンネルが強化され壊れにくくなります。

後から連結する支柱は一つ前に取り付けた支柱の上につけると、少ない結束バンドで取り付けてもずれ落ちる心配がなくなりますよ~。

頑丈に固定すると解体する時に面倒なんですよね・・・

支柱の骨組みが完成したらビニールをかけていきましょう。

自分はこちらのビニールを使用しています。

3年前に買ったもので、去年使ったビニールを試しに残していましたが、劣化も少なく今年もそのまま使用しています。

実際にトンネルにかけてみましょう。

奥行きや横幅よりもビニールが長い場合は、必要なサイズに切って使用してくださいね。

自分はアガベ付近になるべく雨が回らないように、ビニールを長めにとっています。

最後にビニール用の留め具で支柱に留めていきます。

ホームセンターにはピンチ型のパッカーが売っていますが、お金をかけたくない場合は100円均一でこのタイプの留め具も売っていますよ。

100円均一の留め具は留める時も外す時も結構力がいります

留め具は奥と手前同じように留めています。

結構風に煽られるのできちんと留めておきましょう。

自分は横に固定した支柱に1つ、トンネル支柱の上下に1つずつつけました。

こうすることで、下の留め具を外すだけで熱を逃がすためにビニールをあけることができるのでオススメです!

留め具をつけ終えたらビニールトンネルの完成です!

あくまで自己流ですので、ぜひ参考にしてみてくださいね!

アガベの冬越し対策しないと起きること

屋外管理のアガベを冬越し対策しないとどういったことが起きるのでしょうか?

結論から言うと雨・霜・雪によってアガベにいろいろな悪影響が出てきます。

雨による地中の水分量の上昇

冬の雨そのものがアガベに直接的なダメージを与えることは少ないですが、問題はその後にやってくる霜や雪です。

雨が原因でアガベが凍結するリスクが高まります。

水分が凍ると体積が膨張します。

このため、葉っぱの細胞内の水が凍って膨張すると、細胞壁が破壊され、細胞が死んでしまうのです。

特に、雨で地面が濡れると、根から水分を吸収し、葉っぱの水分量が増えます。

水分が多い状態になると、植物が細胞内の溶質濃度を高めて凍結を防ぐ機能が弱まります。

その結果、葉や根が凍りやすくなるんです。

冷え込んだ朝に霜が降りたり、雪が積もったりすると、葉や根に物理的ダメージを与え、最悪の場合、アガベ全体がダメージを受けることもあります。

冬の雨が降った後は、特に注意が必要です。

霜による凍結

霜によって引き起こされる障害の主な原因は凍結です。

これはアガベにとって非常に危険です。

特に、夜間や夜明け前の放射冷却による急激な冷え込みには十分な注意が必要です。

霜にあたると、葉の水分が凍結し、細胞が破壊されてしまいます。

最悪の場合、アガベが一気に枯れてしまうこともあるため、冬場の対策が非常に重要です。

雪による凍結・葉折れ

雪によっておこる被害は2つ

- 耐寒性の弱い品種における葉の凍結による冷害

- 薄い葉や長い葉を持つ品種で雪の重みによる葉折れ

雪もアガベにとってかなり危険なものです。

天気予報で雪の予報があったら必ず対策をとることを強くすすめます。

雪が降って葉に積もると、冷えて内部の水分が凍結し、積もった部分がダメージを受けてしまう可能性があります。

パリーのような非常に耐寒性の高い品種では、場合によっては雪が積もることで冷害を防ぐことがあります。

これは、外気温が氷点下になっていても、雪自体の温度が0℃であるため、雪が積もることでそれ以上気温が下がるのを防いでくれるからです。

冬越し対策に必要な資材類

冬越し対策に必要な資材類の例をご紹介。

こちらはどういったものかのイメージするために掲載していますが、

各ご家庭の庭で必要なサイズを測ったうえで資材を購入してください。

全国のホームセンターやものによっては100円均一でも購入できます。

大きいものなどはネットでの注文がおすすめです!

トンネル支柱

植物にビニール等を覆うための骨組みとして使用します。

覆うトンネル幅も重要ですが高さにも注意してください。

背の高い植物があると高さが足りない場合があります。

掲載しているトンネル支柱はすべて太さ8mmのものになります。

支柱

トンネル支柱だけだと倒れてしまうため直線の支柱で固定します。

掲載しているAmazonでは太さが8mm~20mm

長さが750mm~1800mmと種類豊富にあります。

すべて10本セットです。

ビニール

支柱クリップ

支柱をクロスさせたところを固定する留め具です。

太さ8mm~20mmの4種類あります。

サイズの間違いに注意してください。

パッカー

支柱にかけたビニールを止めるために使います。

ピンチ型なので取り外しがとても簡単!

支柱の太さにあったものを選んでくださいね。

結束バンド

固定するだけなら結束バンドでも大丈夫!

寒冷紗

不織布

ドーム型苗カバー

屋外アガベの冬の管理方法

結論から言うと、屋外にあるアガベはしっかり養生さえしておけば、基本的には特別なケアをしなくても大丈夫です。

ただし、「養生しているから大丈夫!」と油断して日々の観察を怠ると、蓄積したダメージから葉や株が痛むこともあります。

そのため、最低でも週に1~2回は様子を確認し、特に人間も寒さを感じるような厳しい気温のときは、念入りにチェックしてあげてください。

養生後の管理方法は以下の順に解説しますね。

- 日当たり・気温

- 水やり

- 肥料

夏の管理とは全然違うので注意です

日当たり・気温

養生した屋外管理のアガベはそのまま太陽光が当たる状態で問題ありません。

アガベは植物なので、冬でも太陽の光は必要です。

たくさんの光を当ててあげてください!

気温に関しては20℃を超える暑さ、-5℃を下回るほどの厳しい寒さでなければ問題有りません。

水やり

冬の間、水やりは必要ありません。

暖かい日が何日も続くと水やりしたくなるかと思いますが、冬の間はぐっとこらえましょう。

水をあげてしまうとビニールで養生した意味がなくなってしまいます

肥料

冬は植物の成長がゆっくりになるため、肥料を与える必要はほとんどありません。

肥料を与えすぎると、根が傷む肥料焼けや、徒長するといった問題が起こる可能性があります。

冬に起きるアガベの変化

冬になり気温が低く、体感的にも寒くなってくるとアガベにこういった変化が出てきます。

- 成長が鈍化する・止まる

- 寒さにあたり株が痛む

- 管理方法を間違うと徒長してしまう

成長が鈍化する・止まる

暑すぎる真夏・寒すぎる冬はアガベの成長が鈍化してくる季節。

冬が近づき、気温が15℃を下回ってくると動きが緩やかになってきます。

真冬になると成長によって体力を使わないようにするためなのか、ほぼほぼ動かなくなってきます。

逆にアガベの成長期は春・秋、目に見えてぐんぐん育ちます。

成長に適した気温が15℃~30℃とされており、実際の肌感覚でもそう感じます。

この適温を外れてくるとアガベの成長は鈍化してきます。

寒さに当たり株が痛む

アガベは寒さに当たると、軽度であれば下葉の方から赤みのある葉に変色してきます。

これを「ストレスカラー」と呼びます

重度になると葉が凍結して細胞壁が壊れ、修復不能となり酷い場合は一気に枯れてしまいます。

管理方法を間違うと徒長してしまう

冬の間は完全に成長が止まっているという訳ではありません。

特に地植え株は土の中に少なからず養分や水分があるので非常にゆっくりではありますが成長しています。

必要以上に物で覆って日当たりが悪くなったり、冬場でも肥料をあげてしまったりすると徒長の原因になったりします。

アガベ地植え株の冬越しに関連したよくある質問

地植えアガベの冬越し対策まとめ

地植え株はどうするべき?

- 地植えしているものは雨・霜・雪の対策が必要

- 耐寒性がなく、地植えに厳しいものは鉢管理

屋外のアガベ対策は?

- ビニールトンネルによる雨・雪よけ

- 寒冷紗・不織布による霜よけ

屋外アガベの管理方法

- 日当たりはよくしておく、ただし気温の変化には注意

- 水やりや肥料はしない・あげない

冬の間は成長もあまり感じられず育てがいも感じられないためつまらない日々が続くと思います。

完全な冬に入る前に対策をすることで脱落する株をなくして、また来年の春からの成長を見られるように植物にとって安全な冬越しをしましょう!

コメントがあればどうぞ